金龙鱼信任危机,大企业也不能漠视消费者!

“超市货架前,一位顾客拿起金龙鱼食用油看了看,又放回去,转身选择了旁边的福临门。”

这样的场景正发生在全国多地。

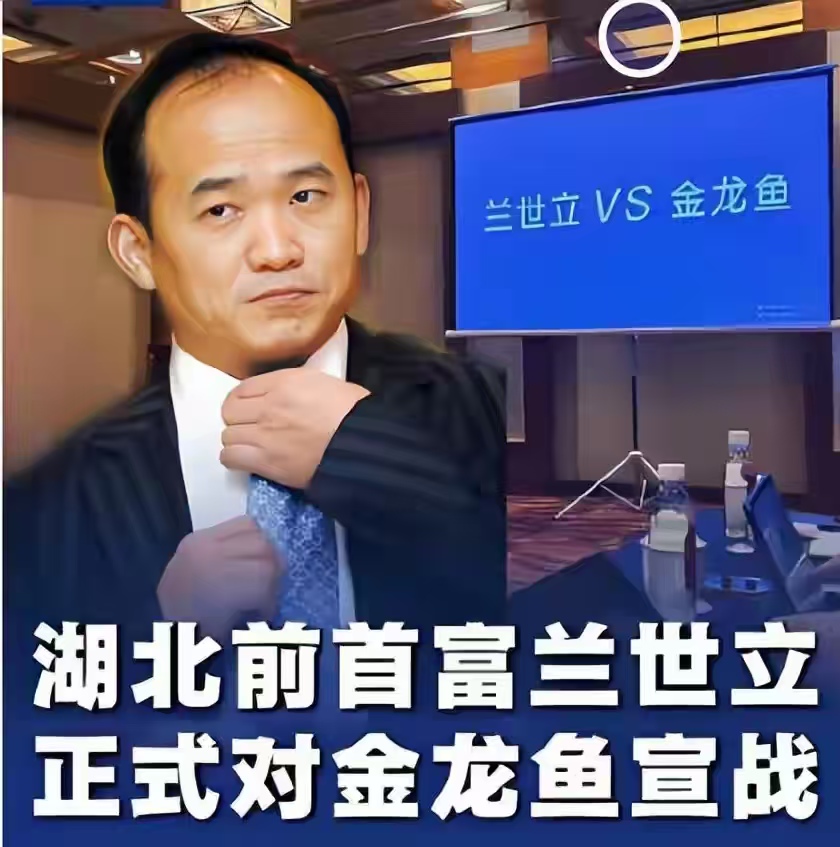

“因为1万块钱,我差点流落街头。”前湖北首富兰世立在新闻发布会上的控诉,将他与粮油巨头金龙鱼的纠纷推向了高潮。这场始于2024年7月“油罐车混装食用油”风波的争议,在法院两审判决兰世立败诉并道歉赔偿后,因一次财务操作失误引发的账户冻结事件,彻底点燃了公众积压已久的不满情绪。

纠纷升级:从法庭对决到舆论宣战

事情要追溯到2024年7月,当时《新京报》曝光了油罐车卸完煤制油未清洗就装食用油的行业乱象。兰世立随后发布视频,公开指控金龙鱼,声称“涉事罐车送油进金龙鱼工厂”,并称金龙鱼产品和“毒牛奶没区别”。

2024年8月25日,国务院食安办联合调查组发布结果,确认违规罐车涉及4家粮油企业,但金龙鱼不在其中。益海嘉里(金龙鱼母公司)以名誉权侵权将兰世立诉至法院。

2025年9月,上海知识产权法院二审判决兰世立败诉,维持原判。法院认为兰世立的言论易误导公众对金龙鱼产品产生负面认知,已构成名誉权侵权。

真正的转折点出现在赔偿款支付环节。2025年10月21日,兰世立委托公司支付赔偿款时,因财务操作失误将1万元错转成10万元。而益海嘉里在收到款项后,未向法院报告收款情况,反而申请强制执行,导致兰世立境内外银行账户被冻结。

外资背景与信任危机

这场纠纷之所以引发如此广泛的关注,在于它触动了消费者对食品安全的敏感神经,并唤起了人们对金龙鱼外资背景的复杂情绪。

数据显示,金龙鱼旗下品牌占据中国食用油市场近70%份额,远超中粮福临门的15.4%和鲁花的7.2%。然而,这个包装印着中国龙、原料采自东北大豆的品牌,实则是新加坡丰益国际集团在华投资的全资子公司。

这种“国货滤镜”下的外资真相,让许多消费者感到被欺骗。尤其是涉及食用油这样的民生产品,公众自然期待更透明的信息和更负责任的企业行为。

市场反应与消费者选择

资本市场已对这场风波做出反应。金龙鱼股价连续多日下跌,近一周跌幅超8%,总市值已从2021年峰值蒸发超6000亿元。

更明显的变化发生在超市货架上。不少消费者在社交媒体表示,现在购买食用油会刻意选择福临门、鲁花等国产品牌。一位网友评论道:“油瓶子虽小,装的可是千家万户的安心。”

消费者用脚投票的背后,是对食品安全和企业诚信的日益重视。当Z世代开始用放大镜审视成分表,用投票权决定品牌生死,任何玩弄资本魔术、消费民族情怀的企业都将无处遁形。

大企业的责任与担当

金龙鱼与兰世立的纠纷仍在继续发展,但其中暴露的问题值得所有大企业反思。

大企业不能漠视消费者的信任。作为民生类食品企业,品牌信誉直接关系到企业生存与发展。面对质疑,企业应当以更开放、透明的态度回应公众关切,而不是仅依靠法律手段解决问题。

法律纠纷的胜负只是表面,真正的胜负手在消费者心中。兰世立与金龙鱼的纠纷最终如何落幕尚不可知,但可以肯定的是,企业的傲慢与漠视,最终会体现在业绩报表上。

超市里,金龙鱼的促销员努力向顾客介绍产品,但不少人只是摇摇头走开。一位顾客的话道出了关键:“不是买不起,是不敢拿家人的健康冒险。”

而网络上,一场关于“是否抵制金龙鱼”的投票正在发酵,数万人参与其中,90%的网友选择了“支持国货品牌”。(来源:今日头条 编辑:也很美)