编者按: 2016年06月29日《 人民日报 》记者刘海天采写的 《用诗情画意破解贫困难题》,让康县全国闻名。因为在甘肃的最南端的小县城,正在我国乡村振兴国策的指引下,进行着翻天覆地的变化。

有一个梦想叫"汔可小康",有一种智慧叫"精准脱贫",有一种力量叫"脱贫攻坚",有一种小康梦的升级版叫"全面小康"。

勤劳勇敢伟大的中华民族在《诗经》中就渴望的"小康",今天在中国共产党的领导下终于全面实现。中国不仅解决了世界上人口最多的国家人民的吃饭问题,打贏了一场亘古未有、举世瞩目的精准扶贫精准脱贫攻坚战,而且为世界减贫事业提供了一个精准脱贫的中国方案。这个中国方案不仅推进了中国的现代化进程,而且为中华民族的精神谱系增添了新的内涵。

这就是可歌可泣的脱贫攻坚精神,也是20万康县儿女在乡村振兴的伟大事业中齐心协力的写照。

在陇南大地的一片青山绿水间,康县正以如椽巨笔描绘着一幅乡村振兴的壮美画卷。这里,传统与现代交融,自然与人文共生,产业与生态共荣,走出了一条独具特色的"康县模式"振兴之路。从美丽乡村的集群打造到特色产业的蓬勃发展,从生态价值的多元转化到文明乡风的浸润滋养,康县用五年时间实现了从"脱贫攻坚"到"乡村振兴"的华丽转身,县域经济综合实力跃居全省前列,成为陇原大地乡村振兴的标杆典范。云西部智媒体平台《党建头条》将进行「乡村行▪看振兴」系列的报道,从「产业兴旺、生态宜居、乡村文明、生态振兴、有效治理」反映陇上江南-----西双版纳的「生态文明」的背书。

生态宜居篇:美丽乡村勾勒诗意栖居

康县的生态之美,不仅在于天赋异禀的自然禀赋,更在于将"绿水青山就是金山银山"理念融入乡村振兴的血脉之中。

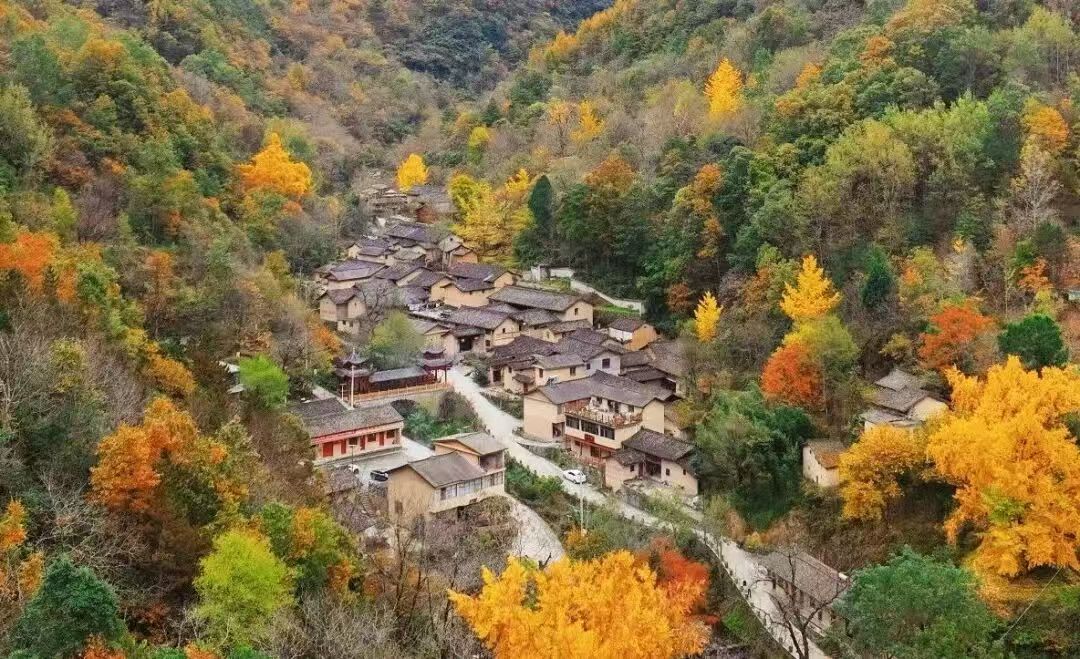

走进今天的康县,一个个美丽乡村如珍珠般散落在青山绿水间,构成了一幅现代版的"富春山居图"。

美丽乡村建设是康县乡村振兴最直观的体现。截至2025年,全县累计建成美丽乡村211个,占全县350个村的60.29%。长坝镇花桥村如画的田园风光、独特的乡村旅游体验,吸引着全国各地游客前来打卡;朱家沟村这个被森林环抱、溪水潺潺的美丽村落,已成为集休闲观光、养生度假、民俗体验于一体的乡村旅游示范村。从昔日的"脏乱差"到如今的"绿富美",康县乡村的颜值发生了翻天覆地的变化。村民欧长青在原有农家院的基础上新翻建了民宿,"吃上了旅游饭"的经历,正是生态价值转化的生动写照。

人居环境改善让乡村生活品质显著提升。康县以"美丽庭院"建设为抓手,突出"居室美、厨厕美、院落美、绿化美、家风美"标准,让院落增'颜值'、提'气质'、升'品质'。牟家坝村一幅幅主题鲜明、文化气息浓厚的公益广告成为村内靓丽的文明风景线,彰显着文明新风尚。瞿国琳副镇长介绍,通过村容面貌改善行动,康县全力打造宜居宜业宜游的生活空间,不断增强群众的获得感、幸福感。从旱厕改造到垃圾分类,从道路硬化到庭院美化,康县农村人居环境实现了从"将就"到"讲究"的转变。

生态保护与修复为可持续发展奠定基础。碾坝镇严格落实耕地保护政策,将闲置地块、撂荒地优先用于粮食生产,通过土地流转整合零散耕地,既避免了耕地浪费,又提升了粮食生产规模化水平。太石乡以撂荒地整治为抓手,将荒废土地复垦为良田,推广规模化、标准化种植模式,打造连片示范基地。贾家坝村甚至利用废弃的砖瓦窑进行"旱地改水田"种植水稻试点,让废弃资源重获新生。这些举措不仅守住了生态红线,更实现了生态价值的增值。

生态旅游成为康县乡村振兴的"绿色引擎"。截至2024年9月底,康县共有民宿农家乐169家,旅游接待游客约552.17万人次,旅游综合收入260583万元。绿水青山带来源源不断的生态红利,让群众真切感受到"保护生态就是保护生产力,改善生态就是发展生产力"的深刻内涵。从"靠山吃山"到"养山富山",康县探索出了一条经济发展与生态保护协同共生的新路径。

康县的生态宜居建设,不仅改变了乡村的外在面貌,更重塑了农民的生活方式。清晨推开窗见山望水,午后漫步田园采摘果蔬,傍晚邻里共话家常...这种诗意栖居的生活场景,在康县已不再是梦想,而是触手可及的日常。正如一位游客所言:"在康县,每一口呼吸都是甜的,每一眼望去都是绿的,每一步行走都是诗。"(作者:九象 图片:康县融媒体)